前回のコラムで4~5歳児クラスでのカラーボールのあそびについて書きました。今回はその続き。

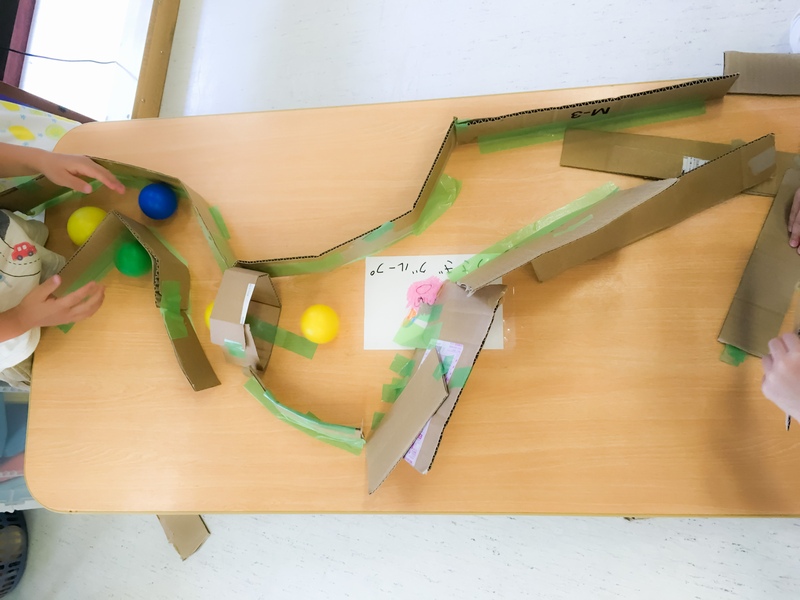

カラーボールを転がす、「机クーゲルバーン」を作ってみました。クーゲルはドイツ語で玉、バーンは道の意味です。つまり、玉の道。

段ボールとカラーボールを使った遊びの試行錯誤で、子どもたちがどんな反応を見せたのか。保育の中で、遊びから得られる解放感、充実感、達成感…。

どれも子どもたちの育ちに欠かせないものですね。行事などをきっかけに得られるものでもありますが、生活の延長にある遊びの中からそれらを感じ積み重ねていくことが大切ですね。

「クーゲルバーン」の作り方

4~5歳児クラスの子どもたちが6名ほどのグループに分かれて作業スタートです。

まずは、事前に段ボールをさまざまなサイズに、大量に切っておきます。

そして、子どもたちが自由に選んで持って行けるように箱に入れておきます。

それから、段ボールを机に貼るための養生テープも子どもたちが扱いやすいサイズにたくさん切っておきます。

次に、その段ボールを机に張り巡らせて、ボールが転がる道を作ります。

養生テープで机にダンボールを貼る作業は、最初は大人の手伝いが必要ですが、要領をつかめば子どもたちだけで協力してやっていました。

クーゲルバーンで遊ぶ子どもたちから、見えてくるもの

このコース作りで遊んでいる様子を観察してみると、グループや子どもたち一人ひとりの試行錯誤が見られます。

例えば、グループの中に進行をリードできる子が出てきて、「これをここに貼ろう」、「こういう風にしよう」というリーダーシップに導かれるグループ。

一人ひとりやりたいことがあり、なかなか道につながらないグループ。

丁寧に養生テープを貼り、しっかり道を作り込む子、違うグループを視察に行きアイディアを提案する子……。

時間が経つにつれ、構造が理解できてきて、道をカーブさせたり、トンネルができたり行き止まりや、屋根があったりと子どもたちのアイディアが光りだします。

字が書ける子は看板のようなものを作ったりしていました。道が机からはみ出し伸びていくグループも。

子どもたち一人ひとりの手作業とひらめきが一つの形に集約され「机クーゲルバーン」が完成しました。

子どもたちの「楽しい」にはいろんな種類がある

さあ、完成したら、机を斜めに立て、クーゲルバーンの上を子どもたちが順番にカラーボールを転がします。

その瞬間を待っていた子どもたち。ボールの行方を追う視線は、とても真剣です。

もちろんボールが転がる様子を見て笑顔を見せる子もいます。

子どもたちの様子を見ていて思うのが「楽しい」には種類があるということ。

この遊びの、どこに子どもたちは興味を持ち、面白みや楽しさを感じているのでしょうか?

段ボールでどう道を作るか?玉が無事下まで転がっていくこと?それとも玉の動き?

私は、その瞬間、場面で楽しさの内容は変わるような気がします。

できなかったこと、難しかったことも後には楽しさにつながることが多々あります。

とにかく、一人で面白さを噛みしめてもいいし、友達と楽しさを共有して、より楽しく感じてもいいんです。

いろんな種類の楽しさを子どもたちに感じてほしいのです。

こうした楽しさは、遊びを広げるモチベーションになりますね。

……話を戻しまして、自分たちの机を満喫した子どもたちは他のグループの机クーゲルバーンも遊び、いろんな種類のコースを試して遊んでいました。

みなさんもぜひ、机クーゲルバーン作ってみてくださいね!

簡単1分登録!転職相談

保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師など

保育関連の転職のご質問や情報収集だけでもかまいません。

まずはお気軽にご相談ください!

プロフィール

横尾 泉(よこお いずみ)

木のおもちゃ「チッタ」店主、あそび環境コーディネーター、保育士。

保育士養成校を卒業後、乳児保育園の保育士などを経験。

その後、フィリピンの孤児院や、オーストラリアを放浪しながら現地の保育園にてボランティアを行う。

結婚を機に上京、子育てに行き詰まったことをきっかけに、おもちゃコンサルタントマスター取得。

その勢いで自宅ショップ「木のおもちゃチッタ」オープン。

こだわりのおもちゃ屋を経営しながらあそび環境コーディネーターとして保育現場で活動。

園内研修、保護者向けのおもちゃの講座などを手掛ける。石川県出身、2児の母。 Facebook https://www.facebook.com/woodtoychitta/

保育士バンク!の新着求人

お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!

/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)